引言

本系列第一期文章引起读者广泛关注(详细请见),不少读者好奇询问:如果中国公司在境外败诉,外国法院的判决书能否在中国得以执行?本文将结合相关案例,对外国判决书在中国“承认与执行”的基本原则以及发展趋势做一个探讨。

纵观世界各国,互惠原则(Doctrine of Reciprocity)是在对外国判决承认与执行领域的一项基本制度。互惠原则起源于以荷兰法学派于17世纪提出“国际礼让说”,主张内国法院承认与执行外国法院判决是基于礼让的结果;在19世纪末,美国联邦最高法院在Hilton案中对“互惠原则”进行论证并作出终审判决,从此旨在尊重国家主权、保证国际法主体合理解决争议的互惠原则,延伸至国际私法领域,普遍地出现在各国的外国判决承认与执行领域的立法与司法实践中。在当今国际司法实践中,互惠原则主要表现为以下形式:条约互惠、法律互惠、事实互惠以及推定互惠。

尽管如此,随着国际民商事争议解决实例的增多,互惠原则在为国家间判决承认与执行提供激励的实现情况却难言理想。实践中,他国拒绝承认本国判决效力先例的存在,为适用事实互惠标准的国家运用互惠原则拒绝承认与执行他国判决埋下了伏笔,从而易使“互惠”沦为国家间的“报复工具”。

一、中国“互惠原则” 的适用困境

中国将互惠原则作为承认与执行外国法院判决的法律原则之一。所谓互惠关系,中国法上并无明确定义。在1994年,作为《民事诉讼法》施行后的第一案——日本公民五味晃申请承认和执行日本法院判决(“五味晃案”)中,大连中院经审查发现我国与日本之间既没有相关国际条约,也没有相互承认和执行对方法院判决的互惠事实,因此经层报至最高人民法院最高人民法院。

► 最高人民法院于1995年发布了《最高人民法院关于我国人民法院应否承认和执行日本国法院具有债权债务内容裁判的复函》,明确,中国法院只有在外国存在承认并执行中国法院判决的先例的前提下,才能认定两国之间存在“互惠”关系,进而承认和执行该国法院判决。

从而最终裁定驳回了日本当事人的申请,并奠定了我国“事实互惠”的认定标准。然而,在长期司法实践中,中国法院僵化地以“事实互惠”作为认定互惠关系存在与否的唯一标准,再加上法院的地方保护主义倾向严重,造成严重的国际合作上的实践困境和不利后果。

例如,日本法院自1983年对互惠原则作宽松解释后,在其后的二十年里没有以互惠原则拒绝承认和执行过外国法院判决。但是中国“五味晃案”招致了日本的报复性审查和认定,被日本法院多次援引而作为拒绝承认与执行中国法院判决的依据。例如,2003年大阪高等法院采纳当事人的举证,指出“中国法院认为中日两国间不存在互惠关系”;又如,2015年东京地方法院在“夏淑琴案”中以“中日间不存在相互保证要件”为由驳回当事人诉请。

日本裁判所

再如,以色列法院早在2015年10月6日就承认过我国南通市中级人民法院作出的民事判决;然而,我国福州市中级人民法院于2017年6月6日在审理“艾斯艾洛乔纳斯有限公司申请承认以色列国耶路撒冷裁判法院9411-02-16号民事判决案”时,以“我国与以色列没有缔结双边司法协助条约且没有互惠关系”为由,裁定驳回该公司的申请。

这些案例反映了在我国一些地方法院在适用互惠原则中固执地坚持单一的“事实互惠”标准,更折射出相关制度安排的缺失和司法适用理念的僵化。事实上,法学理论界和实务界对“事实互惠”标准早有微辞,因为中国这种出于狭隘的自我保护主义而形成的“事实互惠”观,不仅背离了互惠原则鼓励国家司法互助的初衷,其在适用过程中一直存在“谁先迈出第一步”的逻辑悖论;若国家之间都将“事实互惠”推至极端,各国都会互相观望,互惠关系就永远无法形成,互惠原则也将失去它本来的意义,并造成互相报复的恶性循环和国际僵局。

二、中国“互惠原则” 的现实转变

“全球化”的世界主旋律,要求中国的立法和司法机关重新审视互惠原则的认定标准;中国所倡议的“一带一路”政策,也迫使中国以更开放的态度对待外国法院判决。如果一味地坚持对方国必须先有“事实互惠”的先例,则不仅会招致对方的“报复性”认定,而且与国际司法实践中“推定互惠”的主旋律相抵触。

例如,2009年12月14日,南通市中级人民法院(以下简称“南通中院”)对海外集团与以色列籍公民 Reitmann合同纠纷案作出判决,判定被告Reitmann返还海外集团佣金并承担案件受理费。判决生效后,由于被告在中国境内没有可供执行的财产,海外集团于2012年12月向被告住所地以色列特拉维夫法院递交了《执行外国判决申请书》。2015年10月6日特拉维夫法院裁定南通中院的判决在以色列可以执行,被告Reitmann不服,向以色列最高法院提起上诉,以色列最高法院于2017年2月2日在耶路撒冷进行了二审庭审,并于2017年8月14日作出终审判决,维持特拉维夫法院的一审判决。由于中国和以色列尚未缔结相关司法互助协议,此案也是以色列首次基于互惠原则承认和执行中国判决。

因此,本案的争议焦点即在于以色列法院关于互惠原则适用的解释,以判断中以两国是否存在互惠关系。以色列最高院采用了“推定互惠”的标准,认为证明缺少互惠关系的举证责任在反对执行外国判决的一方。虽然被告提供了中国以缺少互惠关系为由驳回日本和德国申请的案件,但以色列最高院坚持认为,在缺少不执行以色列法院判决的直接证据的情况下,不能从两个独立的个案中推导出以下结论:中国未来在承认和执行以色列判决上缺少合理的可能性。相反,以色列法院相信:只要中国有承认以色列判决的“合理的潜在可能性”,即使中国还未有执行以色列判决的事实,即应视为满足互惠要求;理由是,如果仅因中国没有关于承认和执行以色列判决的先例就否定中国法院的判决,将会给两国的司法互惠的未来和商业往来的前景投下阴影,损害两国贸易关系。

► “推定互惠”:证明缺少互惠关系的举证责任在反对执行外国判决的一方。只要判决作出国法院有承认被申请国法院判决的“合理的潜在可能性”,即使判决作出国还未有执行被申请国判决的事实,即应视为满足互惠。

再如,在德国柏林高等法院承认中国江苏省无锡市中级人民法院判决案件中,德国律师提出,“中国法院不仅从未承认与执行德国法院判决,相反还有拒绝承认德国判决的案例。”德国法院却着眼于两国未来的司法与经贸合作,判定:“如果双方都等待对方先迈出一步,自己再跟进给予对方互惠的话,事实上永远不可能发生相互间的互惠,互惠原则也只能是空谈而已,这种情况并不是立法者和执法者所希望的。为了在没有签订国际条约的情况下不妨碍相互承认法院判决的向前发展,要考虑的是,如果一方先走出一步,另一方会不会跟进。按现在国际经贸不断发展的情况,中国有可能是会跟进的。”这种从促进两国经济交往的角度,对“互惠原则”灵活、豁达的解读与以色列最高院对“互惠原则”“向前看”的务实解读是一致的,从而为两国互惠关系的建立扫清了障碍。

为改变“事实互惠”的适用僵局,跟上国际主旋律,中国政府结合其“一带一路”倡议,在法律文件层面上,陆续出台一系列法律政策,旨在增强与国际的司法互信、软化“事实互惠”的司法适用、积极促进外国判决在承认与执行领域中互惠关系:

1.2015年,最高人民法院年颁布的于人民法院为“一带一路”建设提供司法服务和保障的若干意见》中明确规定:“要在沿线一些国家尚未与我国缔结司法协助协定的下,根据国际司法合作交流意向、对方国家承诺将给予我国司法互惠等情况,可以考虑由我国法院先行给予对方国家当事人司法协积极促成形成互惠关系,积极倡导并逐步扩大国际司法协助范围。”

2.在2017年6月,在南宁举行的第二届中国—东盟大法官论坛中,中国通过《南宁声明》更向前迈进一步;《南宁声明》规定:“尚未缔结有关外国民商事判决承认和执行国际条约的国家,在承认与执行对方国家民商事的司法程序中,如对方国家的法院不存在以互惠为理由拒绝承认和执行本国民商事判决的先例,在本国国内法允许的范围内,即可与对方国家之间存在互惠关系。”

3.在2019年12月,最高人民法院颁布的《关于人民法院进一步为“一带一路”建设提供司法服务和保障建议的意见》首次提出“推定互惠”(“Presumed Reciprocity”),即:“采取积极举措,便利外国法院民商事判决的承认和执行……采取推定互惠的司法态度,以点带面不断推动国际商事法庭判决的相互承认与执行。”上述最高人民法院司法解释性文件不但体现了中国法院在互惠原则上的开放立场,更是在实践操作层面解决了 “互惠原则” 在司法实践中的举证责任问题,“推定互惠”采取举证责任倒置的方式,由被申请人举证互惠关系不能成立的案例,承担举证不能的责任。这是因为申请人是原诉中的胜诉方,不应增加申请人的诉累,而应当由被申请人提供互惠关系不能证明的证据。正如国外法官所说:“缺少互惠原则的举证责任在反对执行外国判决的一方。如果他不能履行举证责任,那么就证明有一个互惠的存在。”

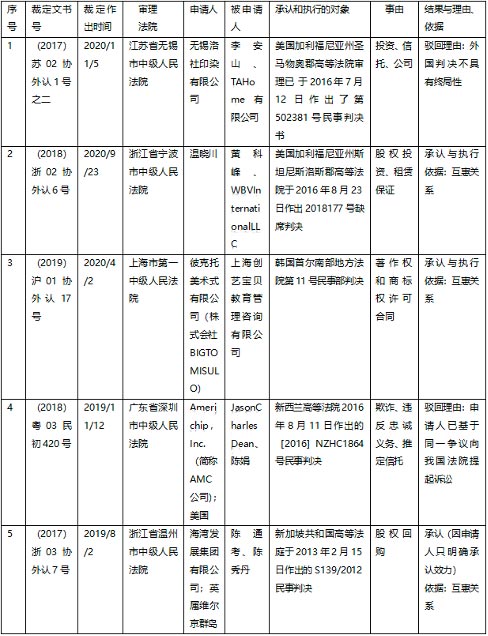

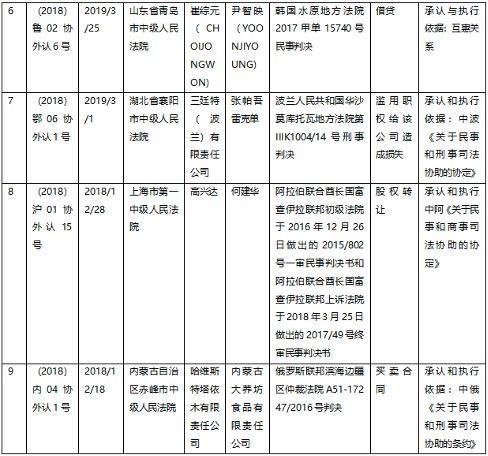

在司法实践层面上,中国最高人民法院副院长陶凯元在最近的“海上丝绸之路司法合作国际论坛”中指出,中国法院坚持共商共建共享,通过履行国际条约义务、倡导“推定互惠”原则,有力促进了判决承认和执行的国际合作;并透露,2018年至2020年期间,全国法院共受理申请承认与执行外国法院民商事判决案件1301件,审结1226件,其中予以承认和执行的1142件,涉及30余个国家。以下表1,是2018-2020年我国法院承认和执行外国法院判决典型案例:

在表1列明的九个案件中,有的案件来自尚未与中国签订司法协助条约的国家法院,但没有一个案件是因法院认为不存在互惠关系而驳回申请人的承认和执行申请。不仅如此,制度上,为积极促成互惠关系,中国法院在司法程序上减轻申请人对于互惠原则的举证责任。此前,互惠关系的存在依赖于申请人向法院举证证明被请求国存在承认和执行我国法院生效裁判的先例。在“崔综元案”中,我国法院并未要求申请人向法院举出韩国法院承认和执行我国法院判决的先例证明,而是由我国法院主动查明中韩之间的互惠关系。在“海湾发展集团有限公司案”中,我国法院亦未要求申请人举出新加坡法院承认和执行我国法院判决的证据,法院仅在裁定书中概括地指出“依照《中华人民共和国民事诉讼法》第282条的规定,我国法院可以按照互惠原则进行审查,对符合条件的新加坡共和国作出的民事判决可予以承认。”显然,中国法院的上述做法是与最高人民法院司法文件中“推定互惠”“主动施惠”原则在司法实践中的具体体现。

“一带一路”路线图

三、 中国“互惠原则”的未来替代

2019年7月,在荷兰海牙举行的海牙国际私法会议上,来自70多个国家、欧盟和10多个国际组织共400余名代表谈判通过了《承认与执行外国民商事判决公约》(以下简称《判决执行公约》)。中国及其他各国代表对最终的公约文本予以确认。虽然《判决执行公约》的正式生效还有一定的距离,中国的正式加入还需要时间和程序,但是《判决执行公约》是首个全面确立民商事判决国际流通统一规则的国际性文件,系统规定了承认与执行外国民商事判决的范围和条件等,对国际民商事领域的司法合作将产生深远影响。

► 《承认与执行外国民商事判决公约》将“无实体审查”作为基本原则,在承认和执行外国法院的判决过程中,除非依据公约自身所明确规定的理由,被请求国的法院不应对判决的实体问题进行审查,应当直接承认和执行原审作出的判决。

因此,一个外国判决只要满足以下条件:由具有管辖权的法院作出;外国判决须为确定判决且具有执行力;外国判决必须符合中国公平正义基本原则及公共政策,中国就应当在原则上承认和执行该外国判决。这就意味着,一旦中国正式加入《判决执行公约》,中国现行的以双边司法协助条约或者“互惠原则”为前提的承认和执行外国法院判决的规则制度,需要根据《判决执行公约》的内容进行相应调整。公约的“无实体审查”原则将取代以往适用确定性不强的“互惠原则”,而成为中国审查外国判决是否予以承认与执行的主要依据。这不仅使跨境判决涉及的相关权利人对申请承认与执行的结果有更加明确的预期,也将推动中国国际民商事纠纷解决机制建设,增进不同法域间的融合和互信,促进国际贸易的不断健康发展。

海牙国际私法会议第22届外交大会

四、 对加拿大判决在中国执行的展望

综上所述,我们认为,无论是从中国现行基于“互惠原则”的执行规则还是未来依据《判决执行公约》的执行规则,一旦加拿大法院作出不利于中国被告的判决,该判决有极大可能在中国得以执行。

(一) 根据“互惠原则”的标准

面对全球化浪潮的冲击和国际经济合作的深化,保守的加拿大法院也不得不以更开放、更合作的态度“承认和执行”国外判决,尤其是来自大陆法系国家的判决书;因此,获得加拿大法院承认和执行的中国判决呈直线上升的趋势。以加拿大不列颠哥伦比亚省为例,最近该省已发布多起承认并执行中国法院判决的案子:

1. Wu v. Gu, 2020 BCSC 396号判决书显示,加拿大不列颠哥伦比亚省高级法院对浙江宁波中级人民法院的借贷担保判决予以承认;

2. Wei v. Mei, 2018 BCSC 1057号判决书显示,中国法院一起对借贷纠纷调解协议的确认判决在加拿大不列颠哥伦比亚省得到执行;

3. Cao v. Chen, 2020 BCSC 735号判决书显示,中国法院一起离婚纠纷判决在加拿大不列颠哥伦比亚省得到承认和执行;

4. Lonking (China) Machinery Sales Co. Ltd. v Zhao, 2019 BCSC 1110号判决书显示,加拿大不列颠哥伦比亚省高级法院根据福建龙岩中级法院的判决,对被告在温哥华的房产进行了冻结查封。

根据以上案例,笔者认为,无论是基于“事实互惠”标准还是“推定互惠”标准,中国法院没有理由拒绝加拿大法院的判决书;双方在这一领域的互认,将为双方今后在经贸及各个领域的交往与合作提供坚实的司法保障。

(二) 根据《判决执行公约》的标准

《判决执行公约》将拒绝执行外国判决的理由限定在了相对狭小的范围,避免了范围过大而失去了公约制定的意义。主要包括:未能给予被告人合理的答辩时间;送达文书的程序违反被请求国关于文书送达基本原则;判决以欺诈方式获得;判决作出国法院对争议无管辖权;承认与执行明显违反被请求国公共政策。简而言之,该公约仅从程序瑕疵、管辖权缺失、判决冲突、公共政策违反等方面进行了否定性理由的规定。

所以,如果案件不存在《判决执行公约》罗列的瑕疵,中国也应当承认和执行加拿大法院作出的判决。

结语

在外国判决承认与执行中互惠原则的适用是国家利益权衡的结果。然而,随着经济全球化进程的加快,人员和生产要素流动的加剧,国际社会的整体利益、国家之间的共同利益和合作利益越来越多。中国作为有影响力的大国,必须担负更重的国际事务责任,必须参与、推进和引领国际规则的制定和发展,必须跟从国际规则的发展趋势,将国内政策法律作相应的变化调整。

因此,在面临国外诉讼时,中国企业如果抱有外国判决在中国可能无法执行的侥幸心理,不积极应诉,而采取回避的策略,将陷入被动,实为下策。首先,拒绝出庭意味着对胜诉机会的放弃,从而让原告轻易获得对其有利的缺席判决;其次,放弃答辩和否认指控的机会,让世界都知道中国企业默认理亏,对企业的形象和口碑极其不利;最后,在承认与执行外国判决上采取更开放、灵活和合作的态度,不但是当今世界“全球化”主旋律的现实需求,也是中国作为国际社会负责任大国的重要政治考量,是大势所趋,势不可挡。企业应当认识并顺应这种趋势,而不是掩耳盗铃或者螳臂当车。

海牙和平宫

Copyright 环太平洋法律&商业协会 沪ICP备2023004680号-1